2021年,日本人又獲得了諾貝爾獎——日裔科學家真鍋淑郎(Syukuro Manabe)連同德國科學家克勞斯•哈塞爾曼和意大利科學家喬吉奧•帕里西榮獲得了2021年諾貝爾物理學獎。

進入21世紀以來,日本幾乎以每年獲得1枚諾貝爾自然科學獎項的速度,將曾經的諾獎大國——英國、德國、法國遠遠甩在身后,令國際社會驚羨不已。人們不禁要問,日本何以在21世紀初期出現諾貝爾獎井噴現象?

2000年之后,日本獲得諾貝爾獎名單:

2000年,白川英樹,化學獎

2001年,野依良治,化學獎

2002年,田中耕一,化學獎

2002年,小柴昌俊,物理學獎

2008年,小林城、益川敏英、南部陽一郎,物理學獎

2008年,下村脩,化學獎

2010年,鈴木章、根岸英一,化學獎

2012年,山中伸彌,生理學或醫學獎

2014年,赤崎勇、天野浩、中村修二,物理學獎

2015年,梶田隆章,物理學獎

2015年,大村智,生理學或醫學獎

2016年,大隅良典,生理學或醫學獎

2018年,本庶佑,生理學或醫學獎

2019年,吉野彰,化學獎

2021年,真鍋淑郎,物理學獎

短短21年已經狂攬20個諾獎!

這緣起20年前,日本政府曾制定了一項雄心勃勃的科學計劃,口號是“50年內拿30個諾貝爾獎”。時間不過過去20年,已經完成了目標的三分之二,日本人當年吹下的“牛”,正在被變成現實。

自1901年到2000年中一百年時間里,日本歷史上一共獲得9個諾貝爾獎。其中3個物理獎、2個文學獎、2個化學獎、1個生理學或醫學獎、1個和平獎。然而,進入21世紀以來,日本獲得諾貝爾獎的速度突飛猛進,這21年間,共有20名日本科學家或日籍科學家獲得諾貝爾獎,而且都是含金量最高的科學類獎項。其中物理獎9人,化學獎6人,生理學或醫學獎5人。照這樣的節奏,“50年30個”目標,仿佛沒什么懸念。

日本科學家,廣受社會尊重。權威的“日本社會階層與社會移動”曾做過的一項的調查結果顯示,在日本的187種職業中,大學教師得分83.5分,職業威望僅次于并列第一的法官、律師,社會地位和認可度相當高。

有去日本旅游或者留學的朋友不知道有沒有注意到,日本紙幣上人物印的都是著名的文學家、科學家這類人。1萬日元人物肖像是福澤諭吉,日本啟蒙思想家,被認為是日本教育之父。

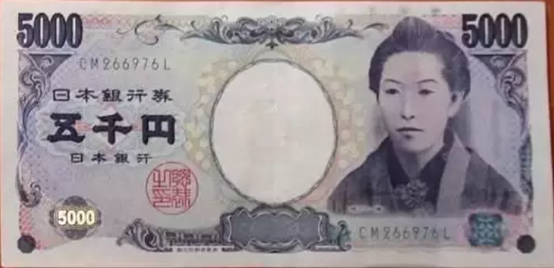

5000日元是樋口一葉,日本著名女作家,是日本文壇象征。這是日本唯一以女性人物做紙幣頭像的人物,在世界范圍內也是少有的。她是十九世紀日本著名平民作家,是日本近代現實主義文學的早期開拓者之一。在她短短24年的人生中,創作了大量反映當時社會現狀、關注日本女性的優秀作品,成為當時婦女社會角色變化的先驅。

新版1000日元是野口英世,日本生物學家,畢生致力于科學研究。他出生于農家寒門,而且童年時因意外導致左手傷殘。但是他發憤學習,最終取得驕人成績。他曾在南美和非洲從事研究工作,在研究黃熱病的時候不幸感染去世。他的碑文上寫著:“他畢生致力于科學,他為人類而生,為人類而死”。

透過日本的諾貝爾獎的獲得,我們可以從中窺到一些日本教育變革后的可取之處。

教育的變革

日本人自2000年以來誕生超過20位諾貝爾科學獎得主中,在戰后接受高等教育的超過9成;在日本國內讀完大學本科或專科的達到100%。日本新世紀諾貝爾科學獎得主幾乎都是在戰后接受大學教育的。日本1947年頒布了《教育基本法》,開始用和平主義和民主主義教育取代以往的國家主義和軍國主義教育 。

科研環境獨立自由

國立大學享有高度的辦學自主權,譬如校長由教師選舉產生,教授會對教師人事和教學經費具有議決權等。日本大學多半是研究型大學,以科研帶動教學,而不是教學型學校,這是日本頻出高質量科研成果的重要原因。日本除了東京大學和京都大學外,名古屋大學、東北大學、北海道大學等大學也產生了諾貝爾獲獎者。

大學教師獲得了更多的研究自由和穩定的經費支撐,大批理工科學生獲得了參與科學研究的機會,受到了更好的科學研究訓練。

卡耐基大學教師國際調查顯示,七成左右的日本大學教師在教學與科研中更重視科研。搞科研只靠主觀意愿不夠,還得有先進的儀器設備和充裕的研究經費,這些都需要有堅實的技術經濟基礎的支撐。日本相對國內在科研上投入更大,理工科學生想要專心搞科研,日本的確是一個不錯的留學選擇。

導師的影響

日本大學的教授,對科技競爭的殘酷性和重要性有著深切的感悟,因此人人都可以說是拼命三郎,而且對解決科技問題與發表期刊論文之間的關系有著非常清醒的認識,對科研選題的新穎性和科研數據的準確性要求非常嚴格。這種精神氣質當然會通過言傳身教的方式傳遞給他們的學生。

有一位赴日科學家的文章,談了他的一個親身感觸:我第一次參加日本實驗室內的小組會(seminar)。讓我驚訝的是他們對待所謂"錯誤"結果的態度。他們會非常認真地研討結果錯在什么地方,為什么錯。但他們不會對研究者本人提出任何批評。

日本的研究型大學始終是把目光投向世界前沿,并把它與教學緊密地結合起來。日本高校教授在從事科研過程中,自由度也相當高。在日本,高校老師不會因為在一段時間內沒有出科研成果而擔心受到冷落或失去飯碗,在研究過程中,也很少受政府和社會的諸如考核、評價等干擾,可以長期潛心從事研究。日本人獲諾貝爾獎就是在這種體制下產生的。

學校地址:上海市長寧區仙霞路350號

學校地址:上海市長寧區仙霞路350號 咨詢電話 :021-62370867

咨詢電話 :021-62370867